ARENT

IPOにおける

企業価値の最大化支援

-

- クライアント

- 株式会社Arent

-

- 市場

- 東証グロース(5254)

-

- 業種

- 建設DX

-

- 上場時期

- 2023年3月28日

-

- 支援時期

- N-1-N期

-

- 支援内容

- エクイティストーリー構築、RSM制作

複雑な事業モデルを整理し、

投資家の評価を得るために

当時のArentは、圧倒的な開発⼒と実績を持ちながらも、外部に対してその強みが⼗分に伝わっていないという課題がありました。IPOを控え、証券会社とのコミュニケーションにおいても時価総額に対する認識のギャップが⼤きく、クライアントの中では⾃社の強みや⽴ち位置をどう伝えていくべきか⾮常に課題を感じていました。

この状況下で、Arentの成⻑性を強く訴えかけるには、向き合うべき市場の⼤きさ、解決すべき課題、本質的な提供価値を明確に整理する必要がありました。また、それらを基に、どの競合企業(コンプス)と⽐較されるべきかを明確化し、社内外に対して端的かつ効果的に理解させることが求められていたのです。

本質的な提供価値の⾔語化と、

それを強調するためのグラフを

駆使したビジュアル表現

そこで、Arentとの継続的な対話を通じて、我々は「SIerではない」「デジタル事業を創造し続けるDXプレーヤーである」という⽴ち位置をまずは徹底しました。その上で、対峙する「建設市場」についても、ただ市場全体の⼤きさ(上場時点で約60兆円規模、現在は約74億円規模)を伝えるだけでなく、市場を細かく分解することで、まだまだBIM/SaaS化されていない⾮効率な部分が多く残るニッチ領域の集合体である事を明⽰し、そこにArentのサービスを提供することでBIM/SaaS化が⾒込め、今後⼤きく成⻑する可能性を提⽰しました。

投資家に対しても、このストーリーを端的にかつ説得⼒ある形で伝えるため、LENZ&Co.(旧KINOCOS)独⾃のフレームワークを活⽤し、定量的なデータ補⾜や視覚的にわかりやすいグラフなどを駆使してスライド資料を作成しました。これにより、投資家⽬線でモデル化しやすい構造を提供するとともに、Arentが持つ独⾃性や成⻑可能性を効果的に伝える仕組みを構築しました。

-

- コアの策定

- 企業価値を最大化するためのコア戦略の策定支援

-

- RSMの作成

- ブランド価値を高め、CI・VI戦略の策定支援

-

- CI・VIの策定

- ブランド価値を高めCI・VI戦略の策定支援

-

- RSMのブラッシュアップ

- 投資家目線での資料のブラッシュアップ擬似投資家面談などの支援

-

- バリュエーション獲得施策

- IM、PDRRなどにおける、適正な企業評価を得るための施策をサポート

SIerではなく、

建設業界のニッチ領域の

課題を解決するDX 企業

建設市場というとてつもなく⼤きな市場の中で、Arentがどうポジションを確⽴していくことができるのか、その具体的な成⻑可能性を適切なワーディングを交えたストーリーとして構築することで、他社との競争優位性や特異性を整理することができました。

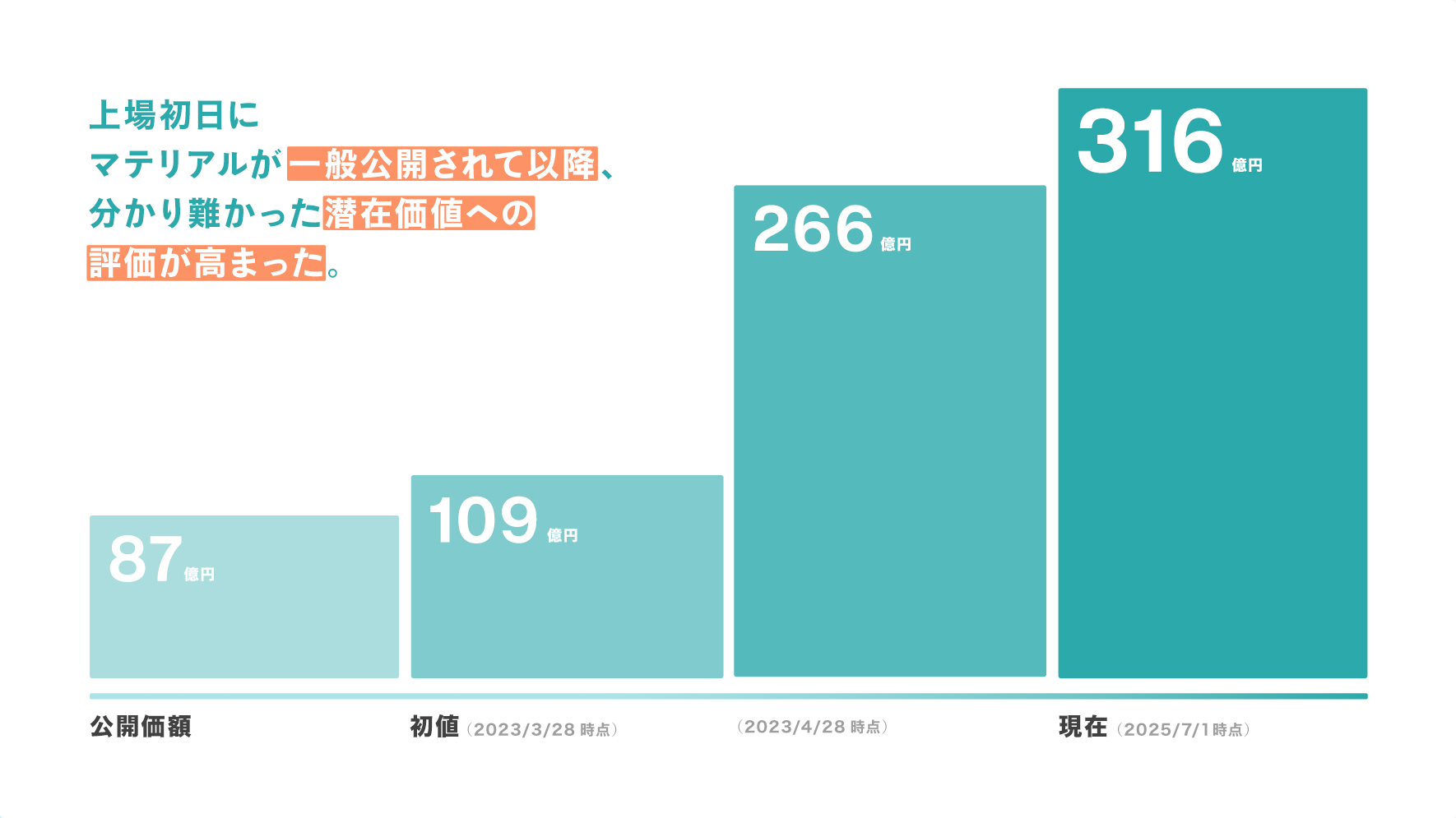

さらに、本プロジェクトを通じて、Arentが自社の成長性をより明確に言語化できるようになったことは⾮常に意義深い成果だったと考えています。この⾃信が投資家へのプレゼンテーションにも良い影響を与え、結果として上場以降の相応しいバリュエーション獲得に貢献できたのではないかと考えています。

複雑なビジネスモデル

ストーリーから再構築しデザイン

IPO支援を弊社にご依頼頂いた当時

どのような課題意識を

持たれていましたでしょうか?

鴨林:共通の知⼈から紹介いただいたのがきっかけです。単なるIR資料のデザインだけでなく、ストーリーから⼀気通貫でできる会社があるよと教えていただいて。エクイティストーリーの構築から対応いただけるとのことだったので、お話をさせていただきました。⽊下さんとお話する中で、ビジネス理解の速さや⾃分でも表現しきれない部分の⾔語化の精度の⾼さに感銘を受けたのが、LENZ&Co.さんにご依頼した理由です。

⽊下:会⾷でご⼀緒させていただいた際に、証券会社に相談してもなかなか事業を深く理解してもらえない、と悩んでらっしゃいましたよね。その場で他社事例のご紹介などもさせていただいたと記憶しています。

鴨林:そうなんです。IR系の資料を作ってくれる会社はたくさんあるんですけど、ビジネス理解が伴わず、企業価値をうまく説明してもらえない場合が多くて。特にうちの事業内容はわかりにくいので、⾃社でもうまく表現しきれていない部分があったんです。会⾷の際に⽊下さんにその話をしたら、的確に事業理解をしたうえで投資家業界のトレンドや他社事例、有識者の紹介などして下さり、投資家視点を持っていることや、業界にネットワークをお持ちだということがわかりました。スタートアップ業界だけに詳しいわけでも、上場企業だけに詳しいわけでもなく、両⾯の知⾒とノウハウをバランスよく持っていらっしゃることが、信頼できると思った理由ですね。

プロジェクト完了までの過程で

印象に残っていること/

エピソードはなんでしょうか?

鴨林:プロジェクトを進⾏していると必ず問題って起こりますよね。その時の⽊下さんの問題解決までの握⼒の⾼さや調整⼒、コミュニケーション⼒にビックリしたのが印象的です。プロジェクトの序盤、いただいたアウトプットに対してイメージが違うというフィードバックをした際も、全体像を正確に把握しているからこそ、こちらの思っていることを迅速に理解してスピーディに改善していただきました。こちらがご依頼した納期もかなり短かったのに、⾮常にありがたかったです。

⽊下:期待を超えたいという思いがあったので、速やかなフォローができるように意識していました。鴨林さんが思考を整理してスムーズにフィードバックしてくださるので、こちらも進めやすかったですね。

今回のプロジェクトによって

どのような成果が得られましたか?

鴨林:定量⾯でいうと、やはり株価ですね。誰に聞いても「あの資料がわかりやすかった」と⾔われるんです。上場して半年ほど経ちますが、いまだによく⾔われますね。うちの⾮常に複雑な事業内容を、難しく⾒せず誰が⾒ても概要を理解できるよう、頭に過不⾜なく⼊る資料を作ってくださったので。

⽊下:そう⾔っていただけてうれしいです。引受価格にこだわって証券会社とやりとりをされていたのも印象に残っています。最終的に満⾜いただける成果につなげることができて何よりです。

鴨林:定性⾯でいうと、株主に対してちゃんとコミュニケーションを取る会社なんだなということを資料から伝えられた点がよかったです。あの資料を前提に株主に説明できたから、話がスムーズでした。あとは、私⾃⾝がArentのことをしっかり理解するきっかけになったのが⼤きいです。「⾃社とは何か?」という根本的な部分、ブランディングのさらに上流の部分をLENZ&Co.さんとの話の中で整理できたのがありがたかったですね。

⽊下:私も鴨林さんと⼀緒に作っていけたという実感があります。インプットとアウトプットをお互いに繰り返しながら作り上げていけたのが⾃分としても勉強になりました。「令和のキーエンス」といったような軸となるキーワードも、対話の中から出てきましたね。

鴨林:そうですね、元々は「SaaSを作る会社」という軸で説明しようとしていたのですが、⽊下さんと話しているうちに変化していきました。多くの上場会社は事業内容がシンプルに確⽴している場合が多いので拡張性を説明しやすいのですが、うちのビジネスモデルは発展途上で固まっていない部分があるので⾮常にわかりづらいんですよね。「こういうビジネス」って枠がまだなくて成⻑性を伝えるのが難しいので、投資家からの評価を受けづらいという懸念がありました。それを⽊下さんと何度もやりとりしてストーリーや⾒せ⽅を対話の中から作り上げることで、事業の成⻑性を納得感ある形で説明できるようになりました。また、あの資料ができるまでは「⾃分の担当プロジェクトのことはわかるが、会社の事業全体までわかっていなかった」というメンバーが多かったんです。資料のおかげで「⾃分がどんな会社に属しているのか」を本質から理解できたという声が多く上がっています。

現在のビジネス状況と今後の展望/チャレンジを教えてください。

鴨林:第一セグメント(DX事業/旧 プロダクト共創開発)については、資料に落とし込んだ理想状態を比較的うまく実現できています。第二セグメント(共創プロダクト販売)も、定性的にSaaSの売り上げが伸びており、良い状態だと認識しています。第三セグメント(プロダクト事業/旧 自社プロダクト)については、第一・第二が好調なため注力しきれていない状況ですが、検討は進んでいます。全般的に各セグメントが好調という印象だし、決算数値も好調で事業の状況にそれが表れていると思います。⼈材も⾮常に優秀な⽅が集まってきており、⾜元も盤⽯だという所感です。

⽊下:IRにきちんと投資して資本コストを下げることに注⼒されているのも、今の状況を作る要素になったのかなと感じます。企業価値にクリティカルにヒットするロードショーのタイミングでご⽀援させていただけたのは改めてよかったなと。ぜひ今後も機を⾒てご⽀援させていただけますと幸いです。